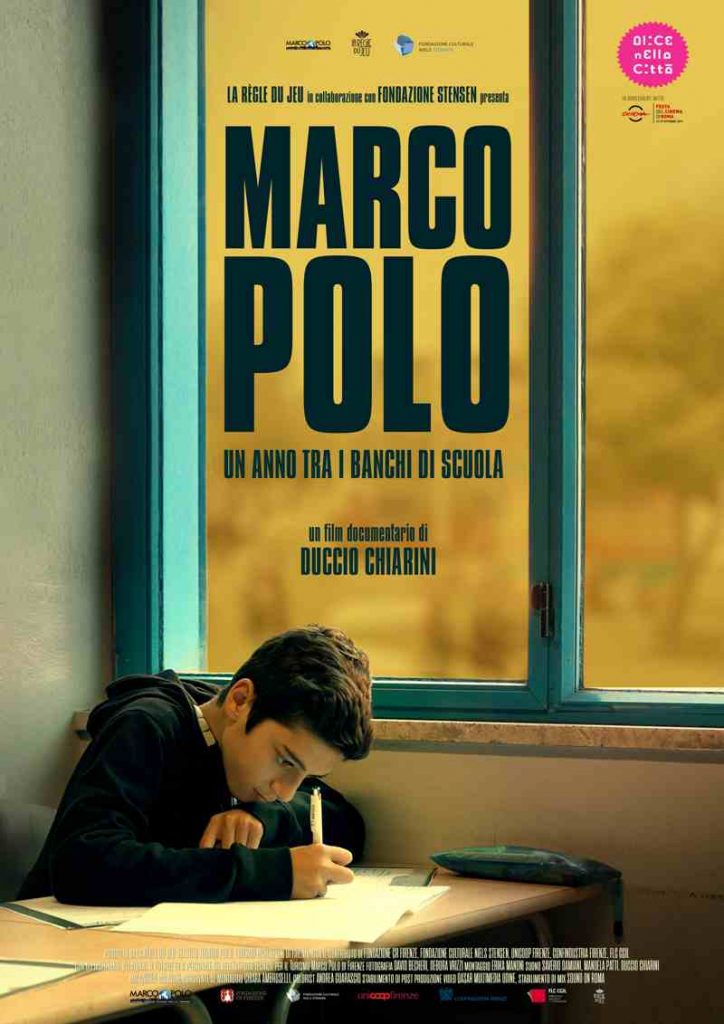

La scuola, nella sua urgenza e nelle sue contraddizioni, continua a essere il tema del racconto di cineasti di tutto il mondo. E con “Marco Polo - Un anno tra i banchi di scuola” arriva nei cinema il documentario di Duccio Chiarini, che narra, dopo novanta ore di riprese e un anno scolastico intero trascorso tra i banchi, le infinite possibilità che la formazione e l’educazione creano. Presentato in anteprima alla scorsa edizione di “Alice nella città” (la sezione indipendente della Festa di Roma), Marco Polo - Un anno tra i banchi di scuola si ispira al nome dell’omonimo istituto tecnico fiorentino ed è una scuola particolare, esemplare: nel pomeriggio professori e studenti si impegnano a insegnare la lingua italiana ai migranti grazie al modello della Penny Wirton (la scuola gratuita ideata dallo scrittore Eraldo Affinati insieme all’insegnante Anna Luce Lenzi). «Da tempo volevo realizzare un documentario di pura osservazione – spiega Duccio Chiarini – seguendo l’esempio del cineasta americano Frederick Wiseman. Volevo trovare un luogo che mettesse al centro della narrazione scene vere di vita vissuta, senza la mediazione filmica della voce fuori campo o delle interviste. Quando ho intercettato l’istituto Marco Polo, che avevo conosciuto per un progetto iniziale che è non stato più sviluppato, ho iniziato a lavorare in maniera “neutra”: prima ho voluto incontrare tutti gli insegnanti per spiegare il progetto filmico e, di conseguenza, capire, dialogando con loro, come essere rispettoso del lavoro e degli spazi. Poi, senza telecamera, ho trascorso un mese alla ricerca delle classi che avrebbero potuto creare spunti adatti a far emergere i contrasti, l’energia e la spontaneità dei ragazzi».

Girare un film in una scuola non è un’operazione semplice. La sfida principale è creare una fiducia tale da rendere trasparente la presenza del regista e degli operatori nelle classi, nei corridoi e negli uffici scolastici: «La provocazione della naturalezza – continua Chiarini – è quotidiana, anche quando non utilizziamo le videocamere: indossiamo maschere, recitiamo ruoli per dimostrare chissà cosa. Affiancando gli adolescenti nella mia precedente esperienza cinematografica ho scoperto come la spontaneità nell’essere sé stessi li ha abituati alla presenza della macchina da presa. Nel film ci sono scene a contenuto emozionale più elevato rispetto ad altre, ma molto naturali, mai finzionali, anche quando ho ripreso il rimprovero del preside ad una ragazza contro la sua assenza ingiustificata».

Nel film si alternano le lezioni in classe più varie, dallo studio del cinese allo studio della storia e prevale, spesso, l’importanza che i professori di storia e educazione civica conferiscono allo studio dell’Europa unita o della politica del passato. Ma non mancano anche i momenti di tensione quando una professoressa accusa un ragazzo di non aver compreso lo studio dell’economia e di aver “forse” sbagliato indirizzo scolastico: «È stata un’occasione importante – spiega il regista – che mi ha riportato indietro negli anni quando i professori manifestavano, rispetto a oggi, una durezza maggiore. Mi sembrava di vivere un momento alla Jane Austen, in cui lo stesso ragazzo accusato dall’insegnante cambia le carte in tavola e conduce l’adulto in un dialogo dell’assurdo. Quando la macchina da presa era spenta ho cercato di non commentare alcunché con i protagonisti e di evitare, durante le riprese, l’incrocio degli sguardi con gli stessi alunni e professori. Ci sono stati solo due momenti in cui ho spento la telecamera. La prima volta è accaduta nel giorno in cui si sarebbe votato, a livello europeo, sul diritto d’autore: sono intervenuto dopo aver ascoltato delle imprecisioni sulla censura della libertà di YouTube. E l’ultima volta quando, durante un’interrogazione sul primo governo del dopoguerra, un ragazzo si è rivolto a me perché rispondessi alla domanda».

Mentre si intrecciano, come un naturale fluido, i momenti delle lezioni in e fuori dalla classe emerge come la personalità dell’insegnante sia sottoposta a una continua sfida educativa: «Ho ripreso la lezione – spiega il regista – che uno psicologo rivolge ai professori: il suo era un discorso affascinante, teorico sui ragazzi e sui buoni propositi in classe. Durante questo anno di riprese ho ammirato molto gli insegnanti che devono avere molte diverse competenze e mantenere, allo stesso tempo, uno stile stratificato, ovvero pedagogico, umano, culturale e privato. E aggiungerei pubblico, che è il filtro narrativo che ho utilizzato nel girare questo documentario: nella scuola infatti si impara la relazione pubblica, la stessa che, da studente, non percepivo perché provavo la sensazione che la scuola fosse un edificio chiuso rispetto al mondo reale. Diventando più grande ho compreso come la scuola possa diventare una finestra sulla realtà. E questo avviene presso il Marco Polo. La scuola per immigrati, ad esempio, si dedica all’immigrazione non dal punto di vista teorico ma pratico. Affronta perciò un problema che è la quintessenza del nostro secolo: insegnare la nostra lingua aiuta studenti e professori a diventare utili anche socialmente a chi, come i migranti, arriva nel nostro Paese senza conoscere una parola italiana».

Emanuela Genovese

Avvenire, 16 gennaio 2020