CHIESA CATTOLICA ITALIANA

Mentre la primavera fatica a imporsi in questo maggio inoltrato, un inverno – quello demografico – ha già preso forma in Italia. Dove l’età media di poco superiore ai 48 anni, record in Europa, la proietta verso i 50 milioni di abitanti alla fine del corrente secolo (se non prima). L’inverno è fuori discussione, ma siamo ancora in tempo per evitare per lo meno che diventi un inferno.

Come? Se ne è parlato ieri a Trento, al Festival dell’Economia, in un incontro che ha visto il neo presidente Inps, Gabriele Fava, anticipare le sue idee in fatto di «welfare generativo», in cui - ha sottolineato Laura Zanfrini della Cattolica anche le imprese hanno un ruolo determinante e la dimensione locale rappresenta una variabile chiave, come dimostra il caso Trentino tratteggiato da Monica Costantini, consigliera dell’Ordine dei medici. Molto, poi, si è parlato dei giovani, di quel 12,7% di popolazione che ha meno di 14 anni, patrimonio da difendere in tutti i modi almeno finché non riusciremo a rendere «l’Italia sempre più attrattiva, soprattutto verso i giovani», come ha evidenziato il capo economista e direttore strategie settoriali e impatto di Cdp, Andrea Montanino. Per ora, c’è da evitare che chi c’è se ne vada, e non è facile se è vero – come ha ricordato l’Istat lunedì – che oltre il 34% dei ragazzi con età compresa tra 11 e 19 anni per sé immagina un futuro all’estero. E per questo c’è da favorire percorsi di maturazione, che vadano oltre la dimensione puramente scolastica.

La povertà in 3D

In pratica, c’è da lavorare sulla povertà educativa. Concetto ampio, talvolta pure troppo. Che proprio l’Istat, come ha raccontato ieri Monica Pratesi, direttrice del dipartimento per la Produzione statistica dell’Istat, ha messo a tema per abbracciare «gli aspetti multidimensionali, che tengono insieme il contesto familiare, economico e sociale in cui vivono i minori».

Le due carenze

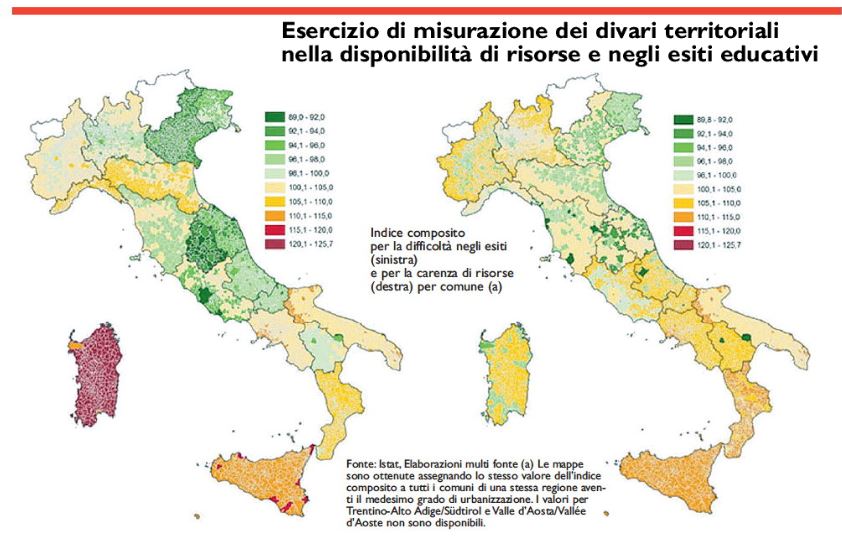

Il cantiere è appena agli inizi, «ma sta iniziando a dare i primi risultati, e a offrire una mappatura del Paese che sappia tener conto degli effetti combinati della povertà di risorse e di esiti». Cause e conseguenze, che si incrociano in combinazioni non sempre scontate e che – proprio per questo – solo se conosciute nel dettaglio possono rivelarsi di estrema utilità per i decisori, oltre che per le famiglie. La povertà di risorse «è una condizione che deriva da una carenza di strutture educative e culturali della comunità di riferimento o da una limitazione nelle opportunità di fare esperienze utili alla crescita personale che tali risorse offrono», spiega Pratesi ad Avvenire. La povertà di esiti, invece, è tipica di chi non ha acquisito le competenze cognitive e non cognitive (sociali ed emotive) necessarie: «C’è un livello individuale, dove si possono sviluppare le relazioni con gli altri, coltivare i propri talenti e realizzare le proprie aspirazioni – prosegue Pratesi – e un altro collettivo, quello che ti far sentire parte di una comunità, per esercitare con consapevolezza il diritto di cittadinanza attiva e per contribuire positivamente al benessere del Paese».

La rivincita dei borghi

Ci sono di mezzo tutte le variabili possibili, da quelle economiche fino al contesto ambientale, all’alfabetizzazione o all’adeguatezza dei servizi educativi. Dalla combinazione di questi diversi indicatori l’Istat sta costruendo una griglia attraverso la quale leggere le microaree del Paese: la prima mappa è stata pubblicata poche settimane fa, a luglio alla Conferenza nazionale di Statistica verrà presentato lo step successivo. Ma intanto già sono emersi i primi risultati. Che vedono spiccare Umbria e Veneto per gli esisti scolastici, dove le carenze maggiori sono in Sardegna, Sicilia, Calabria e Liguria; cambia, invece, la distribuzione delle risorse: le aree periferiche risalgono, Sardegna in testa, scendono invece quelle più urbanizzate: Lombardia, Piemonte, Campania, Lazio. Sommando le due dimensioni, ecco che spicca il centro Italia: Abruzzo, Marche, Umbria.

Un approccio innovativo

Uno spaccato qualitativo e capillare che può aiutare a esplorare meglio fenomeni specifici come ad esempio quello della povertà scolastica, che nel 2022 ha ancora visto perdersi 10 studenti su 100 (erano quasi 15 nel 2018), a cui vanno aggiunti i ‘dispersi’ impliciti: è il 9,7% di studenti che nella scuola secondaria non raggiunge le competenze richieste in italiano e matematica, pur diplomandosi.

La strada è appena iniziata, ma «ci sta dicendo che mappare la povertà educativa significa operare in un’area di frontiera determinante per l’evoluzione della qualità demografica del nostro Paese», ragiona ancora Pratesi. Il prossimo obiettivo dell’attività di ricerca è quello di «produrre sempre più dati per metterli a disposizione delle comunità territoriali, in cui la scuola è connessa con altri luoghi e altre dinamiche altrettanto rilevanti per la qualità del contesto in cui ragazzi crescono». E qui c’è già un primo segnale: «Il peso della scuola non può essere ridotto alle ore in classe: forse bisogna ripensare alla quantità e alla qualità del tempo che i ragazzi vi trascorrono», suggerisce Pratesi. Che invita a fare di necessità virtù: «Il fatto di aver sempre meno giovani, in fondo, ci può consentire di aiutarli di più. Anche perché, in pieno inverno non possiamo più permetterci un sistema che perde per strada, nella forma o nella sostanza, uno studente su quattro dopo le medie».

Marco Ferrando

Avvenire, 25 maggio 2024